根据“新文科”背景下高素养复合型专业人才的培养要求,紧跟学校“培养适应经济社会和行业发展的知农爱农高素质人才”定位,同时为深化社会工作专业实践教学改革,推动“三全育人”体系建设,人文社会科学学院依托云南农业大学“一站式”学生社区社会工作服务站,创新开展社会工作专业《小组工作》课程主题实践活动,将专业实践与社会服务紧密结合,探索“社工+思政”育人新模式。

专业实践融入社区服务,创新育人模式

自2024年11月学院成立了云南农业大学“一站式”学生社区社会工作服务站以来,秉承“社工+”模式将社会工作的理念、方法和技巧融入高校思想政治教育,打造“学校社工站+日常思政”新路径。2025年2月-7月,《小组工作》课程结合服务站资源,组织专业学生围绕心理健康、职业兴趣、自我管理、技能互助等主题设计方案并策划实施小组活动,一方面使学生在实践中提升专业能力,另一方面也通过服务校园社区需求,引导学生形成科学的“三观”,培养其校园主人翁精神、社会责任感和团队精神,树立文化自信和职业自信,使学生能将思政教育“内化于心,外化于行”,构建“社工+思政”育人新模式。

多元主题小组活动,赋能学生成长

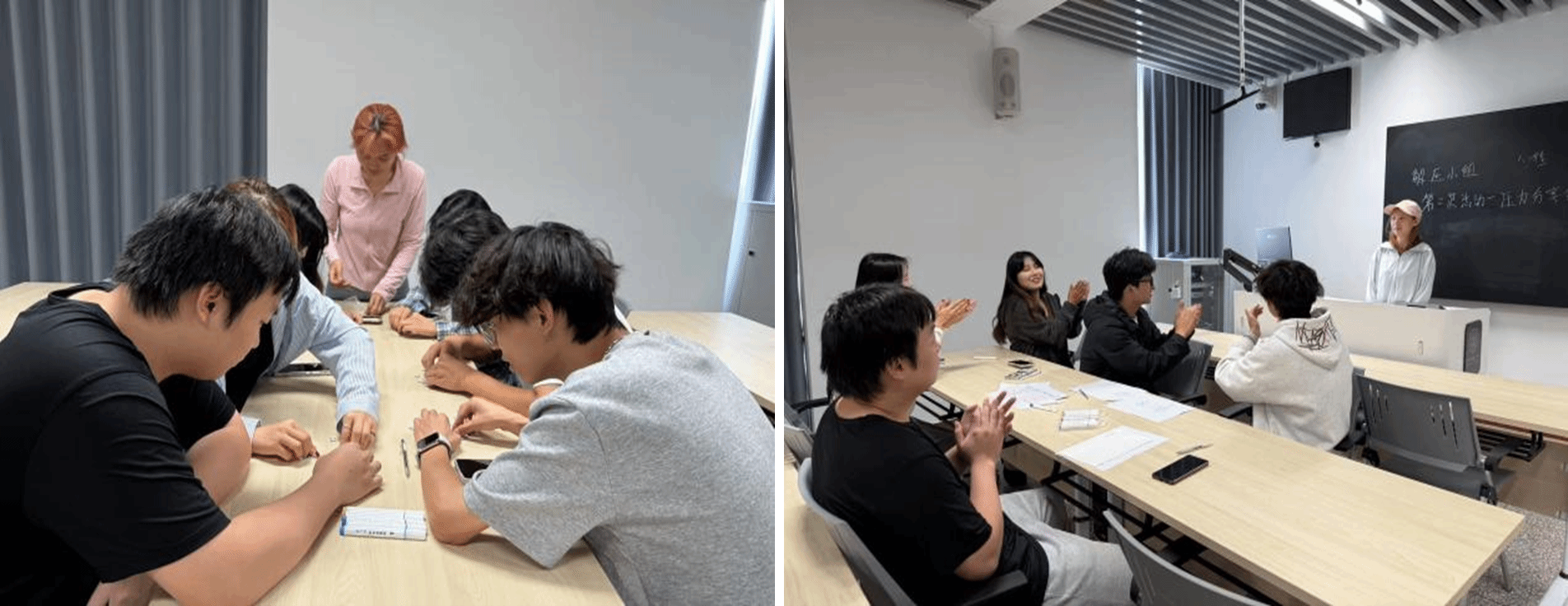

课程实践采用“需求调研+方案设计+服务实施”的模式,学生团队深入校园社区通过线上线下进行调研,针对不同学生的校园需求设计了情绪调节、技能互助、人际交往等6个主题小组活动方案,在社区招募学生小组成员60余人,策划实施了11个特色小组,服务总人次达300余人次,使学生在掌握理论知识基础上,提升其运用所学分析及解决实际问题的多元化职业能力:

抗逆力提升小组:以“赋能青春,韧性成长”为主题,旨在通过系统化、专业化的小组工作方法,结合抗逆力理论、优势视角理论与认知行为理论,为缺乏抗逆力的大学生提供一个安全、支持、互动的成长平台。通过情绪导航、思维健身房、资源罗盘等六次渐进式主题活动,帮助大学生识别自身优势、掌握情绪管理技巧、强化社会支持网络,并在逆境中重构积极认知,最终实现心理韧性的全面提升。

情绪调节和压力管理小组:通过情绪识别、压力评估、情绪调节、压力管理技能训练、小组互动与支持等环节,帮助成员识别情绪和压力来源,学习科学的调节方法,改善应对压力的方式;建立支持性团体氛围,促进成员间的经验分享和互助;增强成员的自我认知和心理韧性,增进心理健康,促进心理成长,适应大学校园生活。

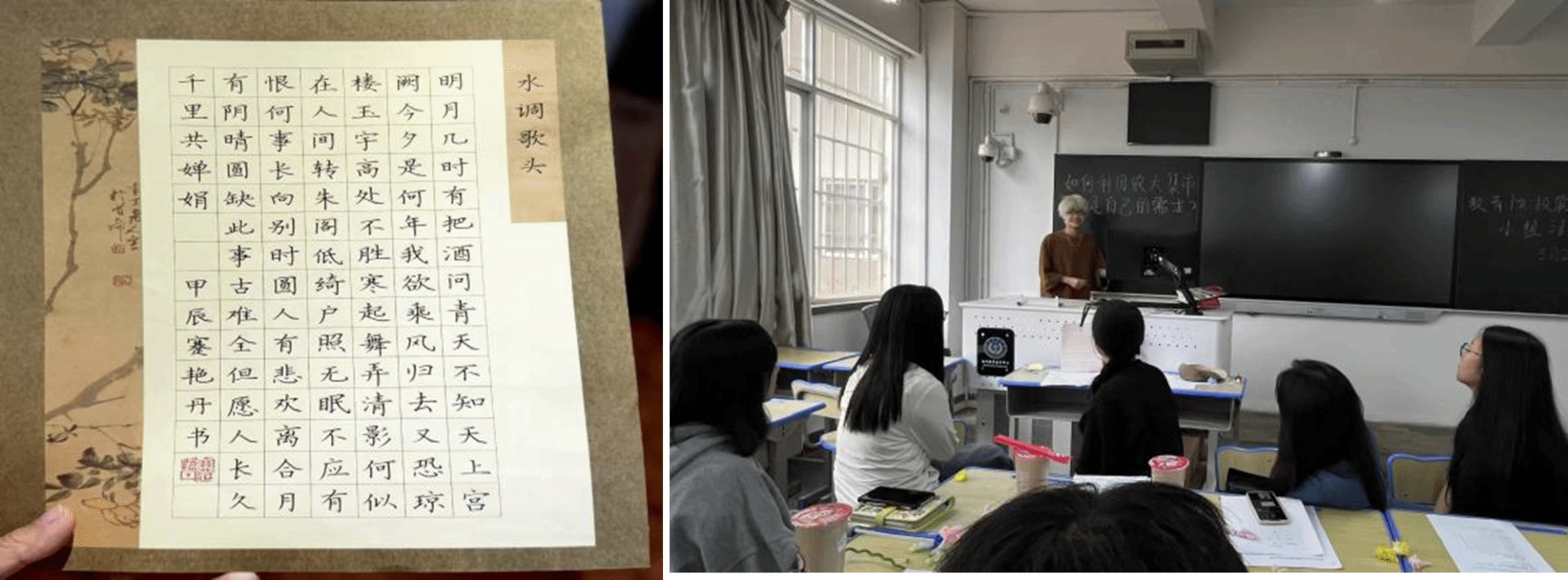

技能互助小组:基于赋权理论和体验式学习理论,构建技能互助学习小组,促进成员技能互补,帮助成员通过朋辈支持、情境模拟等掌握硬笔书法、剪映剪辑、推文发布等相关技能,并在跨领域学习和社区实践中提升核心能力,实现从“被动接受者”到“主动行动者”的转变。

人际交往支持小组:通过小组活动,使成员清晰认识人际交往中沟通的重要性,深入了解不同沟通模式及技巧,准确识别自身在沟通中的优势与不足;帮助成员熟练掌握倾听、表达、反馈等基本沟通技巧,提升成员处理人际冲突、建立和维护人际关系的能力;增强成员在人际交往中的自信,培养积极开放的沟通态度,营造成员间相互信任、支持的氛围,促进成员在小组中获得情感满足和成长。

表达性艺术发展小组:通过主题绘画、自我探索、创意表达等活动,建立支持性团体环境;通过绘画探索内心世界,促进情绪可视化与释放,增进成员的自我认知和相互了解,锻炼成员的叙事能力和艺术表现力,培养艺术创造力、专注力及问题解决能力。

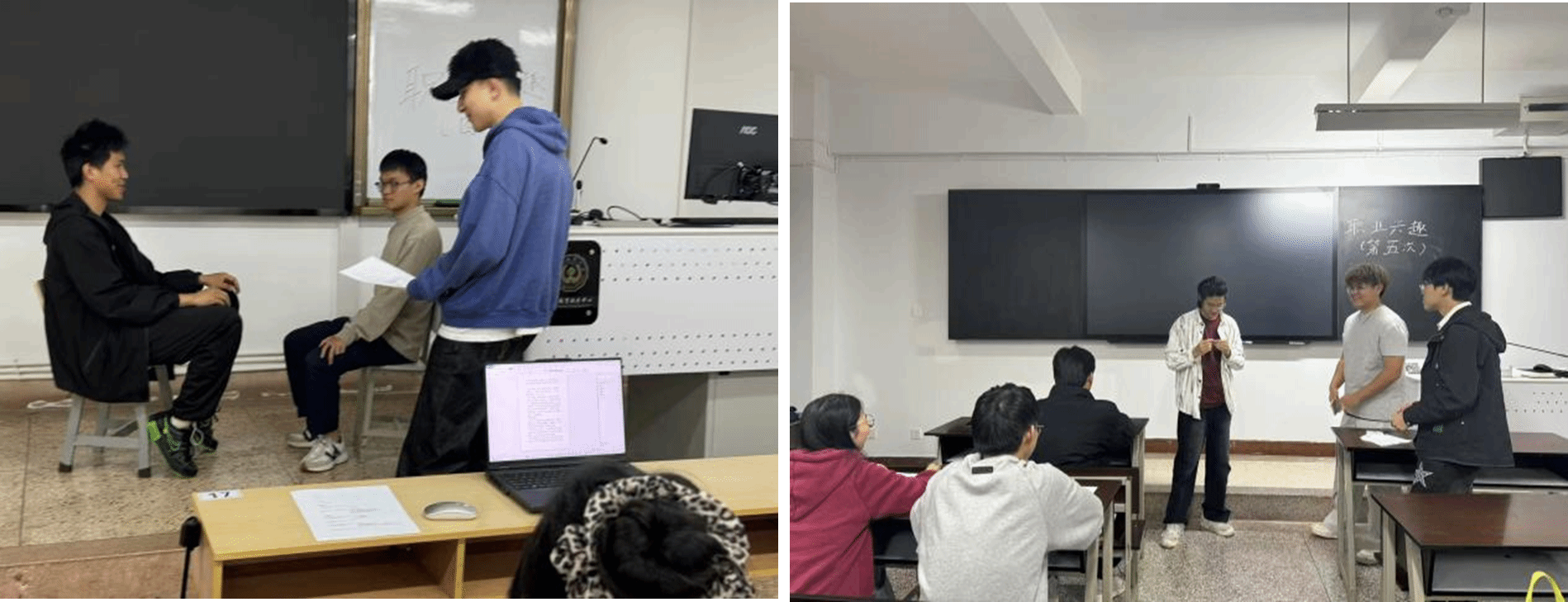

职业规划成长小组:依托职业锚理论,通过兴趣测评、测评解读,帮助组员剖析职业兴趣;通过职业人物访谈和模拟实践,让成员深化职业兴趣认知;协助成员制定个性化的职业探索行动计划,明确职业探索方向和步骤,提升职业决策能力,有效增强职业探索的主动性,为未来的职业发展做好充分准备。

“学以致用,服务育人”成效显著

此次课程实践不仅让学生将课堂知识转化为实务技能,还强化了学生们的社会责任意识。课程学生表示:“通过开展小组活动,我们更深刻地理解了社会工作的价值,锻炼了沟通与组织能力,同时也感受到了学以致用、服务身边同学的快乐和成就感。”这种“课程实践+社区服务”的模式既丰富了学生社区的文化生活,也为社工专业人才培养提供了实践平台,一举多得。

未来,人文社会科学学院将继续加强“一站式”学生社区与社会工作专业的联动,进一步深入探索“社工+思政”的育人模式,拓展服务领域,打造更具影响力的学生社区社会工作服务项目,助力学生和“一站式”学生社区的全面发展。